Il pulsante di sgancio, comando di emergenza per eliminare pericoli relativi all’impianto elettrico utilizzatore, necessita di essere posizionato dopo un’accurata pianificazione per evitare che azionamenti “intempestivi” possano interrompere la continuità di servizio.

Il pulsante di sgancio, comando di emergenza per eliminare pericoli relativi all’impianto elettrico utilizzatore, necessita di essere posizionato dopo un’accurata pianificazione per evitare che azionamenti “intempestivi” possano interrompere la continuità di servizio.

In condizioni di emergenza, la tensione elettrica lungo i circuiti dell’impianto utilizzatore può costituire un pericolo di folgorazione per gli operatori chiamati a gestirla, siano essi delle squadre di intervento interne all’attività produttiva o dei Vigili del Fuoco. Però, in determinati contesti installativi, vi sono utenze elettriche che devono necessariamente funzionare durante un’emergenza in quanto direttamente collegate alle strategie di contrasto. Quindi, mettere in sicurezza l’impianto elettrico utilizzatore non significa porre fuori tensione l’intero impianto, ma significa disalimentare solo quanto non necessario per gestire un’emergenza: questo è proprio il compito del comando di emergenza.

Comando di emergenza, indicazioni normative

La Norma CEI 64-8, parte 2, paragrafo 28, punto 28.3 definisce “Interruzione di emergenza” l’operazione destinata a interrompere l’alimentazione di energia elettrica a tutto l’impianto, o a una sua parte, quando si presenta un rischio di shock elettrico o un altro rischio di origine elettrica.

Il paragrafo 464 della parte 4 della stessa Norma è invece dedicato al “Comando di emergenza”. In particolare, il punto 464.1 sancisce l’obbligo di prevedere dispositivi per il comando di emergenza, laddove sia necessario agire sull’alimentazione per eliminare pericoli imprevisti.

Il punto 464.2 specifica che tale comando, quando esista il rischio di folgorazione, deve interrompere tutti i conduttori attivi con le eccezioni di cui al punto 461.2. I punti 464.3 e 464.4, invece, forniscono indicazioni sulle caratteristiche del comando di emergenza e sulla sua sistemazione: il comando deve agire il più direttamente possibile sui conduttori di alimentazione in modo tale che l’interruzione avvenga con un’unica azione. Inoltre, deve essere sistemato in modo tale che il suo funzionamento non provochi altri pericoli e non provochi interferenze nella procedura completa necessaria ad eliminare il pericolo.

Ma queste indicazioni normative, come si riflettono concretamente sulle caratteristiche del comando di emergenza?

Innanzitutto, l’idea di identificarlo con l’interruttore generale dell’impianto utilizzatore può funzionare solo in casi semplici in cui la messa fuori tensione dell’intero impianto non privi di alimentazione i servizi di sicurezza, cioè quei sistemi che devono funzionare durante l’emergenza per permettere di raggiungere una condizione di sicurezza. Nei casi più complessi, quindi, lo sgancio dell’alimentazione deve agire solo e soltanto su quelle utenze che non hanno ruoli attivi per la gestione della fase di emergenza.

È evidente come l’operatore, in queste situazioni, deve avere la facoltà di disalimentare anche uno o più servizi di sicurezza se pensa che questi possano esporlo a rischio folgorazione: ciò deve avvenire, logicamente, mediante un comando di emergenza dedicato.

L’ubicazione del comando di emergenza deve essere scelta per far sì che si possa garantire la facile rintracciabilità, l’identificabilità, e l’azionabilità in sicurezza. Visto che il pulsante può essere manovrato anche da personale esterno all’attività lavorativa o residenziale, come ad esempio i Vigili del Fuoco, è buona prassi posizionarlo in prossimità degli ingressi o, meglio ancora, al di fuori dei locali: quest’ultima soluzione va valutata con attenzione perché l’azione indesiderata sullo sgancio può causare una pesante interruzione di energia. Nel caso di insediamenti produttivi/residenziali dotati di più ingressi, i comandi di emergenza vanno replicati in corrispondenza di ognuno di essi.

Queste indicazioni vanno di volta in volta interpretate e applicate in base ai differenti contesti e si devono integrare con le prescrizioni dettate dalle Norme particolari.

I requisiti che deve possedere il comando di emergenza

Prima di tutto deve essere facile e rapido da azionare. L’effetto della messa fuori tensione può essere raggiunto, ad esempio, aprendo tutti i circuiti di un quadro elettrico o aprendo il relativo interruttore generale (processo nettamente più lungo nel primo caso). Solo un operatore che conosce perfettamente l’impianto e le condizioni di emergenza è in grado di decidere quali circuiti aprire e quali no. Un operatore meno qualificato sarebbe totalmente in difficoltà sulle scelte da compiere che sarebbero quindi affidate al caso.

Ciò non significa che il comando di emergenza deve essere unico: la presenza di più compartimenti antincendio, ad esempio le autorimesse e la centrale termica di un edificio multipiano per civili abitazioni, potrebbero essere dotati ciascuno del proprio comando di emergenza: in questo caso sarebbe un onere degli operatori di emergenza decidere se disalimentarne solo uno o entrambi.

Affidabilità e rapidità

Il comando di emergenze deve essere affidabile, deve cioè funzionare quando è chiamato a farlo: ciò avviene molto raramente e, proprio per questo, il dispositivo deve avere caratteristiche intrinseche di affidabilità e resilienza, oltre che essere sottoposto ad accurata e ciclica manutenzione preventiva.

Il comando di emergenza deve anche agire il più rapidamente possibile sul circuito di potenza a cui è associato: ciò può avvenire in maniera diretta – si pensi al pulsante di emergenza a fungo che, tramite la traslazione solida dello stelo, provvede ad aprire meccanicamente i contatti di potenza – o in maniera indiretta, cioè tramite un circuito di comando. In questo caso, il comando di emergenza è un sistema costituito da tre componenti collegati in serie: il circuito di comando, l’azionamento e l’interruttore di potenza.

L’affidabilità del sistema complessivo si esprime quindi dal prodotto delle affidabilità dei singoli componenti. Tra i tre componenti quello più affidabile è l’interruttore; segue l’azionamento e chiude la classifica dell’affidabilità il circuito di comando: la più diffusa criticità di quest’ultimo è l’interruzione del circuito, che può avere conseguenze diverse a seconda della logica di apertura.

Interruzione del circuito di comando

Se è implementata una logica a minima tensione, l’interruzione del circuito di comando comporta – al pari della mancanza di tensione o di un abbassamento della stessa – l’apertura intempestiva del circuito che si concretizza in un disservizio anche se le condizioni di sicurezza vengono comunque tutelate. Tale inconveniente può essere risolto utilizzando un elemento soccorritore per alimentare il relè di minima tensione.

Se è implementata una logica a lancio di corrente, l’interruzione del circuito di comando non viene rilevata se non quando si aziona il dispositivo di emergenza: la Norma CEI 64-8, quindi, al punto 537.4.3 prescrive – qualora non si utilizzino comandi a diseccitazione di bobina – soluzioni alternative a sicurezza equivalente.

Ciò si traduce nella necessità di monitorare con continuità l’integrità del circuito di comando per mezzo di segnalazione luminosa (lampada a LED di colore verde) che si spenga in caso di interruzione del circuito. Ovviamente è necessaria la presenza di personale addetto al controllo visivo della segnalazione luminosa e pronto all’immediato ripristino in caso di guasto.

Ciò normalmente dovrebbe indurre all’utilizzo dei comandi a lancio di corrente solo per impianti sempre presidiati e con una squadra di manutenzione sempre disponibile.

Pulsante di emergenza

L’azionamento del comando di emergenza avviene, nella quasi totalità dei casi, per mezzo di un pulsante denominato pulsante di emergenza, tipicamente quello a fungo rosso su fondo giallo.

Alla luce della richiesta di visibilità e facile azionabilità, il pulsante di emergenza si trova quasi sempre in posizioni esposte all’azione di tutti, con l’elevata probabilità di un suo azionamento intempestivo. Un deterrente può essere costituito dalla sua installazione in un involucro con vetro a rottura che, però, non elimina la possibilità di un utilizzo scriteriato.

Non è prescritta l’alimentazione di tipo SELV del circuito di comando ma, qualora vi si ricorresse, non bisognerebbe preoccuparsi di lasciare in tensione il circuito di comando in seguito allo sgancio poiché il livello di tensione è innocuo. Ciò è molto utile quando si realizza un comando di emergenza installato all’interno del compartimento da servire.

Ma quando è richiesto il comando di emergenza?

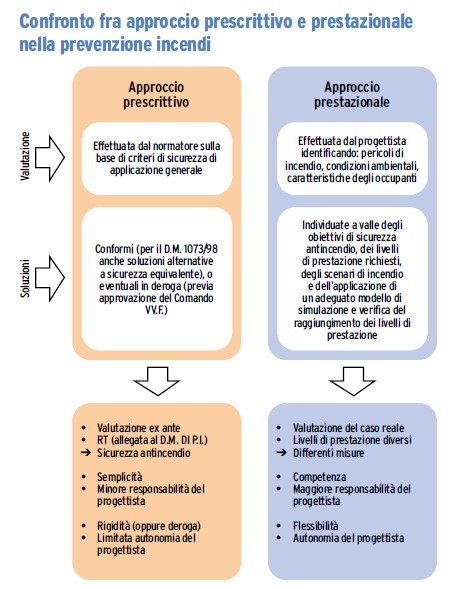

Bisogna ricordare la tendenza normativa europea, ad abbandonare la natura prescrittiva della Norma a favore di un’applicazione basata sull’analisi del rischio: tale orientamento lo si trova già nel D.Lgs. 81/2008, nelle Norme CEI 81-10.

Anche la prevenzione incendi – con l’emanazione del Codice (D.M. 03/08/2015) – ha accolto la valutazione prestazionale basata sulla quantificazione del rischio per la vita, i beni, l’ambiente. In via generale è possibile affermare che il comando di emergenza è richiesto in tutte le attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco presenti nel DPR n. 151/2011.

Infatti, tra gli obiettivi di sicurezza antincendio del Codice, vi è quello di «consentire alle squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza» e di «essere disattivabili, o altrimenti gestibili, a seguito di incendio».

In aggiunta a ciò, l’impianto elettrico utilizzatore deve «possedere caratteristiche strutturali e possibilità di intervento, individuate nel piano di emergenza, tali da non costituire pericolo durante le operazioni di estinzione dell’incendio e di messa in sicurezza dell’attività». Queste indicazioni riconducono, quindi, all’installazione del comando di emergenza.

Nei tanti casi in cui le attività non siano soggette al controllo dei Vigili del Fuoco la presenza o meno del comando di emergenza dovrebbe scaturire da una ponderata analisi del rischio di incendio: solo nel caso in cui l’analisi giustifichi la presenza, il comando andrebbe progettato e installato.

In caso contrario, la sua presenza potrebbe esporre l’attività a disservizi legati a un azionamento intempestivo del dispositivo o potrebbe non contribuire alla riduzione ulteriore del rischio ma, al contrario, concorrere a fornire l’immagine dell’attività più pericolosa di quanto essa in realtà sia.